日前,中華國際文憑學校協會(CISA)在上海青浦世外學校舉辦了第二屆年會。上海世外教育集團總裁徐儉發表了題為《世外學校構建教育新生態——IB本土化的實踐與探索》的主旨演講。

在談到世外對教育新生態的理解與實踐時,徐儉先生從教育環境和教育本質等方面出發,進行了詳盡解析,讓我們共同回顧他的精彩分享。

*為便于閱讀,下文以第一人稱敘述。

十年磨一劍:

世外教育IB全系列課程的本土化實踐

青浦世外學校作為上海世外教育集團直屬的一貫制學校,自十年前籌備之初便致力于打造從3歲至18歲的全系列IB課程實踐學校。至今,青浦世外已涵蓋學前PYP、小學PYP、初中MYP、高中DP四個課程,基本實現了世外教育人以IB課程培育中國孩子的夢想。

△青浦世外學校的發展歷程也是世外實現用IB課程培育中國孩子的歷程

青浦世外學校的發展歷程,正是我們用IB課程培育中國孩子的歷程。除了實現升學的“一貫制”外,我們的IB課程本土化實踐也體現了“一貫制”精神。

2016年,青浦世外小學部成立。我們的任務是:國家課程一門不落,小學階段的國家、地區、集團內的所有檢測一項不漏。以IB PYP為例,我們既要參加IB的評估,也必須參加上海市義務教育質量綠色指標評價;既遵循IB教育理念,又按照國家課程整體要求開展學習,探索出一條落實“雙新”教育的有效路徑。

2017年,我們開辦了世外第一所幼兒園——青浦世外幼兒園。辦園的初衷是為了實現IB課程教育的“一貫制”,我們要求幼兒園遵守IB PYP課程3-6歲幼兒指南,從而與青浦世外融合部小學的IB PYP課程形成銜接。

△青浦世外學校(K-12)發展歷程

2018年,青浦世外初中部成立。我作為數學教師出身,深知“定義”的重要性,因此在學校成立之初,我就向團隊闡述了青浦世外初中部MYP的定義,即從IB強調的“我是誰”出發,通過概念驅動的探究式教學,實現教學模式的深度理解提升,將我國現行基礎學科與當代學科標準結合。在MYP階段,我們堅持IB的理念、方法和評估方式,同時不斷提升對學科教學質量的要求,實踐融合本土特色的MYP。

2024年,青浦世外高中落成。青浦世外高中即將獲得IB國際文憑組織學校的授權,世外教育人的愿景——“用IB體系完成對中國孩子十六年一貫制培養”,即將實現。

高質量教育的內涵:

開放、靈活、多樣化和公平

2020年,黨的十九屆五中全會審議通過了《中共中央關于制訂國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議》,首 次提出“建設高質量教育體系”。

2021年,《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》明確指出,我國已轉向高質量發展階段,建設高質量教育體系成為國家戰略。

從國家政策層面,我們可以看到高質量教育已明確指向教育新生態。在世外教育的實踐層面,我們對高質量教育體系的內涵進行了深入梳理:

高質量教育體系是一個開放的教育體系。核心素養的課程標準提出“學科實踐”這一標準,指出了僅僅落在課堂書本上的實踐是遠遠不夠的。在今天,學習的空間不再限于教室,也不再局限于校舍,而是整個社會——我們在今天,比以往任何時候都更要做一所“沒有圍墻的學校”。

高質量教育是一個靈活的教育體系。什么是“靈活”?可以用“教無定法”來理解。在我們的教育實踐中,要用更被學生接受的方式去搭建舞臺和空間,當我們把劇本、臺詞都準備好給學生時,孩子們只是演員;但如果我們只給主題、只給方向,孩子們就能擁有更大的空間進行真正地創造,激發更大的潛能,增益更大的才能。

高質量教育體系具有多樣化和選擇性。在世外的實踐中,我們始終在為孩子們提供豐富多樣的課程,并且站在孩子的角度,讓不同特點的孩子都有選擇余地。

高質量教育體系也是公平的。在政策層面,搖 號是實現公平的舉措;在學校的小環境中,我們讓每個孩子都能選,都有得選,這也是公平的體現。

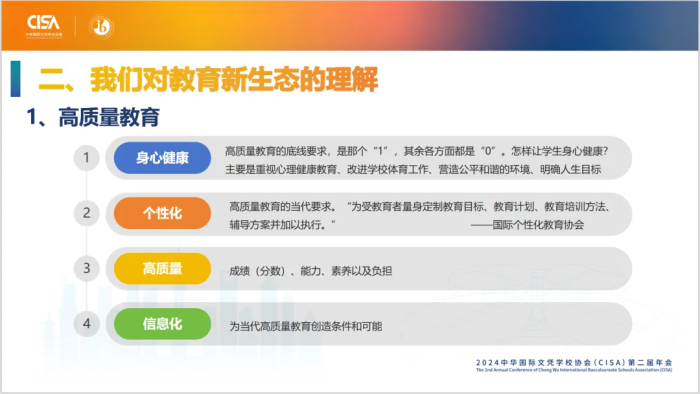

在我看來,高質量教育體現為以下四點:

其中,身心健康排在第一位,這是一個“1”,后面的都是“0”。但如果要達成高質量,僅僅有“1”也不夠。越高質量的教育,后面的“0”就越多。

“個性化”排在第二位。國際個性化教育協會明確提出:高質量教育的當代要求,是為受教育者量身定制教育目標、教育計劃、教育培訓方法、輔導方案并加以執行。我們目前還做不到,但是會持續不斷地嘗試落實。最終,我們的“一人一方案”的個性化教育一定會實現。

△世外教育對高質量教育體系內涵的理解

第三個高質量體現為成績——當然,這個成績不僅僅指分數,而是包含更廣義的能力、素養。

最后,高質量教育還體現在信息化。也可以這么總結:通過信息化、數字化,讓孩子在身心健康的狀態下,更充分地實現個性化學習,達到高質量發展。

教育新生態:

探索創新的環境與相融共生的樣態

引用全國政協副主席、民進中央常務副主席朱永新先生所講的一句話:“生態一般解釋為生物在一定自然環境下生存與發展的狀態,教育新生態應該是教育在新時代、新的環境下的生存與發展狀態。營造教育新生態,就是怎樣讓教育更好地適應這個時代、這個環境,怎么能創造更好的教育。”

我認為的生態可以用兩個詞來解釋,一是環境,將生態創造成我們所希望形成的環境;二是盡可能通過環境去培養我們所希望達成的樣態。

首先說“環境”。我們進一步將環境分為“硬環境”和“軟環境”兩大類:關于硬環境,全球化、信息化和市場化是三大主要特質;人本化、民主化和個性化則是軟環境的特征。

△用相融共生和創新驅動連接教育新生態中的硬、軟環境

最后,通過相融共生、創新驅動,將硬環境和軟環境之間連接起來。這,就是世外教育對于教育新生態中“環境”的理解。

今天的教育,絕不是簡單地喊口號,更不是非A即B的二元對立判斷,需要通過更多的教育手段在更復雜的情況下不斷融合,迸發新思想,形成新組合,創造新探索。

再來講我們希望達成的樣態,包括以下幾點:

(1)五育并舉:促進學生全面發展

(2)面向全體:促進學生人人發展

(3)因材施教:促進學生個性發展

(4)教學相長:促進學生自主發展

(5)學會學習:促進學生終身發展

△世外教育對于我國教育與IB課程融合實踐的總結

此時,讓我們再重溫一下IB學習者的十個培養目標:積極探究Inquirers、知識淵博Knowledgeable、勤于思考Thinkers、善于交流Communicators、堅持原則Principled、胸襟開闊Open-minded、懂得關愛Caring、勇于嘗試Risk-takers、全面發展Balanced和及時反思Reflective。

站在時、空、人這三個維度來看,我國教育要求“五個發展”,IB學習重在“十大培養目標”。從時間角度,都是站在現在,面向未來;從空間角度,培養的都是能夠適應社會,未來去創造社會的人;站在人的角度,我國教育和IB所提倡的,培養目標都是有全面發展、自主發展能力的創造者。

因此綜上所述,站在空間、時代和人的角度,我國教育與IB課程的大部分教育理念是一致的,目標與手段也是基本一致的,這才使得IB和本土課程的融合得以實現,世外教育“中國心,世界眼”的口號正是從這樣的一致性中獲得的靈感。

*本文圖片、文字內容均來源青浦世外高中,版權歸原作者所有