長期以來,有一個不成文但廣為流傳的邏輯判斷,叫做“孩子更愿意聽老師的話”。

不少家長都認為比起自己,老師對孩子更有話語權和影響力。

家長說:“不要空腹吃太涼的食物,容易胃痛。”孩子大概率不會聽,即使聽了也會找機會偷偷吃。

如果改成老師說,他不但聽得進去,并且可能回家后轉告父母:“老師講了,空腹吃生冷的東西對身體不好。”

明明同樣的道理,孩子的反應卻是兩個極端,為什么呢?

事實上,這是家庭教育的戰略出了問題。

什么是家庭教育戰略?《5分鐘商學院》主理人劉潤老師有一句話:

“從現實到愿景之間的曲線路徑,包括繪制地圖和選擇路徑,當下一步,抬頭看路。”

有些人覺得這有何難?從幼兒園到大學的每一次入學,不斷關注學校和教育領域的創新、趨勢、動向,一直都在這樣做。

但是有沒有過一種情況,在整個實施的過程中,孩子的想法動不動就和你產生分歧?

你很難知道孩子的真正訴求是什么,他也不會主動告訴你。

平和教育集團戰略運營部總監籍莉女士對此有著獨到見解。

她從底層邏輯、實施路徑、核心資源三個層面,告訴大家如何用智慧化解這種矛盾。深析“如何讓孩子愿意聽話”。

01底層邏輯-人類基因自帶進化功能

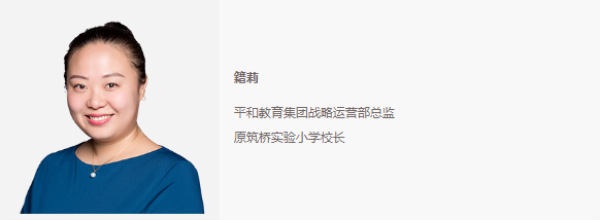

籍莉女士給大家帶來了一份人類大腦的“出廠設置”報告。

人類大腦在2到6歲之間會進入發育高峰期,這個時間段內,兒童腦部神經突觸的容量比成人的正常容量高出50%。

所以兒童的可塑性極強,學什么都快,甚至可以過目不忘。有些孩子充電10分鐘,續航十幾個小時。

大腦發育到8歲和16歲時,內部的神經突觸會分別經歷兩次修剪。

圖源:籍莉女士PPT

什么叫“修剪”?

發育高峰期,不斷強化連接的突觸會被保留下來,不怎么產生連接的突觸會消失,這是大腦自帶的“斷舍離”功能。

于是我們會發現,孩子進入高中后,無論身體發育、行為習慣、思維方式、交往模式的可塑性都大大降低了。

家庭教育的底層邏輯,就是要充分認識到人類基因自帶進化功能。

為什么你覺得孩子更愿意聽老師的話?不是因為老師這一身份有某種神奇的魔力,而是老師更了解孩子目前處在哪個發展階段,從而看到他們的真實需求。

有些孩子特別依賴某一個老師,甚至轉學的時候戀戀不舍,那是因為這個老師將孩子作為獨立的個體,用孩子接受的方式,去互動、對話與引導。

老師關注的是每個孩子的需求和特質。

家長有時候會因為看到別人家的孩子哪方面更出色,而忽略自己孩子的狀態。

簡言之,如果父母能夠看到孩子不同心理狀態下的真實需求,孩子是可以聽話的。

比如,尋求關注的孩子需要一種歸屬感;挑戰威信的孩子很可能不是針對你,而是期待獲得更多自主選擇的權利;有報復行為的孩子,更渴望得到認同和鼓勵;自暴自棄的孩子不想被憐憫,但也不想被放棄。

紀伯倫有詩:“你的孩子,并不是你的孩子,他們是由生命本身的渴望而誕生的孩子。”

想讓孩子聽話,父母先要意識到,孩子不僅是我們的孩子,更是不斷進化的獨立個體。

02實施路徑-以自我為中心的思考

在為孩子設計發展路徑的過程中,不少家長費盡心思琢磨如何讓孩子完美避開所有的坑。

父母希望孩子更順利地成長,但結果可能事與愿違。

根據美國心理學家埃里克森的“人格發展階段理論”:人類成長的目的是收獲獨立且健全的人格品質,每一個年齡階段都有核心的人格發展任務與成果。

因此,嬰兒從出生的那一天起,就要為了獨立與健全的人格去探索、去嘗試、去努力,經歷一些人與事。

越過這些,該年齡段的人格成長將有所缺失。

例如,父母在嬰兒期后期出于對危險的焦慮,可能會阻礙或剝奪孩子自主探索環境的權利,孩子長大后容易患得患失,對自己缺乏底層的自信度。

處于童年期的孩子需要適當參與競爭,體驗獲得成功與失敗的過程,從而了解勤奮的力量,感受自身在群體內的價值。

有時候,孩子需要避開的不是坑,而是父母過度以孩子為中心,產生的焦慮與恐懼。

試想,孩子面對焦慮狀態下的父母,怎么愿意溝通?又怎么愿意聽話呢?

由此,籍莉女士希望家長將注意力從孩子轉移到自身。

如果我們把教育下一代的責任與義務看得過重,就會在操作時被困于某個具體的戰術判斷而難以自拔,做一些形式大過實質的事,忽視自身存在的真正價值。

當我們為孩子做一些關鍵決策時,是否問過自己這些問題。

對我來說最有價值的人生體驗是什么?

除了孩子,我的生活是否還有其他不可替代的主題?

我為何要讓一個鮮活的生命來到這個世界?

如果他/她成長為與我的價值判斷截然相悖的個體,我是否能夠接受并包容?

我是否關心他作為一個獨立的個體,可以和這個世界產生什么樣的聯系?

我們真正要傳遞給下一代的,不是一套房,一個學歷,而是物質積累背后的價值觀。你的取舍與判斷,是孩子可以用一生去品味的。

正如同我們回憶父輩時,會銘記并由衷敬佩他們質樸的品質,比如敬業、善良、守信、堅持不懈,甚至忍辱負重。

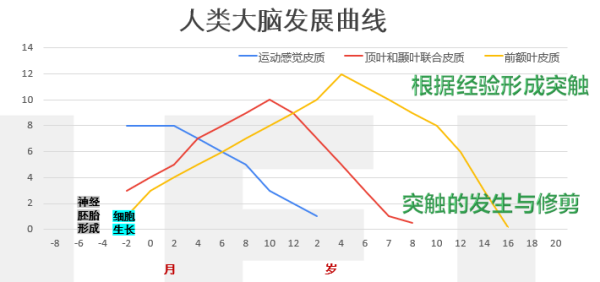

03核心資源-分為四種層次差異

很多人以為,教育資源是指“教育資金”,舍得為孩子花錢。

恰恰相反,我們所說的資源,是為孩子花時間、為孩子學習、為孩子改變,“為孩子花錢”反而最不起眼。

這是籍莉女士提到的:當下家庭教育的四個層次。

圖源:籍莉女士PPT

四個層次中,您處于那一層呢?

顯然,愿意為孩子花時間的教育層次略高一些。

因為幾乎所有的家長都舍得為孩子花錢,但是“雙 減”后,隨著一系列培訓機構消失,從家長們在其他方面的投入可以看出中國家庭教育的基本盤。

這幾年籍莉女士召開小學家長會,發現雖然參加的仍然是媽媽居多,但爸爸的比例有明顯提升。

除此之外,父母為孩子學習和改變已經成為一種趨勢,尤其是90后家長,他們更能接受終身學習、不斷改變自己、追求進步的理念。

這類父母能夠覺察自己的精神情緒、職業與生活狀態對孩子的影響,愿意把自己的成長作為更好的教育資源。

為孩子花錢,他不一定聽話;為孩子改變,他才更愿意聽你的。

家長看過來!2022年度遠播教育第五屆IEIC國際教育創新大會將于10月22日在上海浦東嘉里大酒店3F(浦東新區花木路1388號)盛大舉辦!

屆時眾多上海國際化學校、周邊浙江、江蘇熱門國際學校以及留學等教育機構都將齊聚,覆蓋幼兒園、小學、初中、高中、國際本科留學等全階段。另外將集聚海內外專家、學者等嘉賓,以國際視野探討教育話題,共話未來教育藍圖!