右邊是難題,左邊是孩子,請問你會選擇跟難題站在一起打敗孩子,還是跟孩子站在一起克服難題呢?

家庭教育的首要目標,是家長跟孩子站在一起,幫助孩子克服難題。

——摘自第六屆IEIC大會 張怡筠分享

著名心理學家、情商教育專家、張怡筠情商教育創始人

圖 | 張怡筠 第六屆IEIC大會學生成長論壇主題演講

在我國,抑郁癥患病人群高達9500萬,其中有50%的患者是學生。這是一項觸目驚心的數字,訴說著青少年抑郁癥高發的事實。

孩子們的心理健康問題越發成為家庭、學校乃至全社會必須正視的嚴峻挑戰。

在孩子成長過程中扮演著重要角色的家長,又該如何幫助孩子、賦能成長呢?

在第六屆IEIC國際教育創新大會上,著名心理學家、情商教育專家、張怡筠情商教育創始人張怡筠女士為大家帶來了主題為《家長如何幫助孩子從容面對挑戰》的分享,從孩子成長中面對的各種問題入手,剖析問題的本質,指明了家長應該采取的應對策略。

*以下內容摘自張怡筠第六屆IEIC大會分享,為方便閱讀,以第一人稱視角陳述。

“只要回學校上課就行”

父母是否意識到問題的嚴重性?

我從12歲開始思考:一個人一輩子要怎么活,才能夠活得很幸福、很精彩?我有很多的疑問,于是去學習心理學來找答案。1996年,我找到答案了。之后,我用27年的時間建立情商教育體系。

人到底該怎么成長呢?該如何過好這一生呢?怎樣才會有幸福的人生呢?

前些天我看到一個新聞,內容是各大醫院的兒童心理精神科爆滿。僅僅開學一個月,孩子們的心理狀況就已經嚴重至此了。如果調出2020年做的較大規模的研究,可以發現:高中學生的抑郁癥篩查結果是,超24%的學生有抑郁癥傾向。

抑郁癥傾向比例高達1/4.足以讓人感到震驚。這些孩子才這么小就已經覺得人生沒什么意思了,他們到底是怎么走到這一步的呢?

曾有位家長告訴我,他的孩子上初二,十一假期之后卻無論如何都不想回學校上課,后來我發現這個孩子很可能有嚴重的心理問題,厭學也許源于抑郁癥。

但是這位家長并沒有帶孩子去看精神科醫師,他說,“管他什么癥,只要回學校不落課就行了。”

圖 | 張怡筠女士 第六屆IEIC大會現場分享

如果家長對孩子的成長沒有一個真正的概念,家長的所作所為很有可能無法幫助孩子,甚至傷害孩子。

有的家長發現,伴隨孩子年齡增長,各種成長問題層出不窮;也有很多家長發現孩子的學習壓力大、寫作業時間久、在學校沒時間運動,既心疼孩子辛苦,又擔心學習跟不上,更擔心生理、心理出問題。

在一些學校里,孩子從早上六點半進校門,到晚上九點半離開,中間沒有體育課。除了吃飯、上洗手間,不能出教室,日復一日地“綁”在座位上。所以有一位家長跟我說,他很焦慮,不知道孩子到底應該走什么樣的教育路徑。

但有一天,他說他找到了答案。他在家里的陽臺上可以看到兩所學校,一所是當地的公立學校,一所是國際學校。每天下午,公立學校的操場上基本沒有人,但是國際學校里一群孩子進行著各式各樣的體育活動。

那一刻,他有答案了,他希望孩子擁有一個更積極的人生。

“父母教養觀”or“兒童發展觀”

如何更好地賦能孩子成長?

說到底,我們今天的核心問題是:父母到底應該如何陪伴孩子,幫助他們應對成長中的挑戰,賦能孩子健康成長?

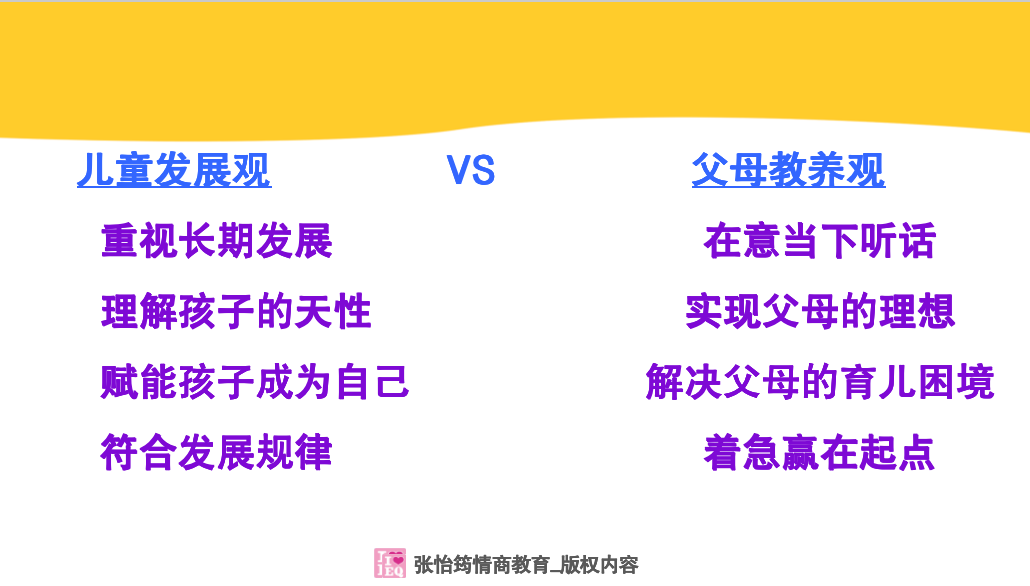

一般來說,父母在碰到孩子“有問題”的時候,會有兩種做法。

一種稱之為父母教養觀。家長按照自己的意愿,努力把孩子變成自己想要的樣子。

比如說,我希望你回來什么事情都不做,立馬坐下來寫作業,把作業寫完后,再給你一些習題冊,趕緊去刷題。我希望你每天努力到半夜11點,再上床睡覺。

另一種稱之為兒童發展觀。家長會站在孩子的視角思考:在成長過程中,孩子到底需要什么樣的能力?而作為家長的自己,又該怎么幫助孩子?

比如,有一位家長告訴我,她的孩子在學校常常跟其他孩子打架。一開始,她每次都沖到學校把孩子領回家教訓一頓,可是孩子屢教不改。后來,這位家長恍然大悟,用打罵來教導孩子,孩子能學到的解決沖突的方法只有動手。

孩子打架,是因為他需要培養沖突管理的能力。

圖 | 張怡筠女士 IEIC大會PPT分享

每個孩子都有不同的天性,家長要幫助孩子成為TA自己,而不是心目中想要孩子成為的那個人。

右邊是難題,左邊是孩子,請問你的選擇是跟難題站在一起打敗你的孩子,還是跟孩子站在一起克服難題呢?

說起來,大家都覺得答案顯而易見,但是實際上很多家長都是跟難題站在一起打敗自己孩子的。

當孩子不愿意回學校上課、不喜歡上學、不愿意寫作業的時候,家長就逼問:

“你為什么不寫呢?”

“老師都是為你好,你為什么不聽老師的話呢?”

家長覺得孩子不聽話、不自信、不努力、不上進,孩子被貶低得縮成一團,自然沒有能力再去應對各種挑戰。

此時,家長“成功”地跟難題站在一起,打敗了自己的孩子。

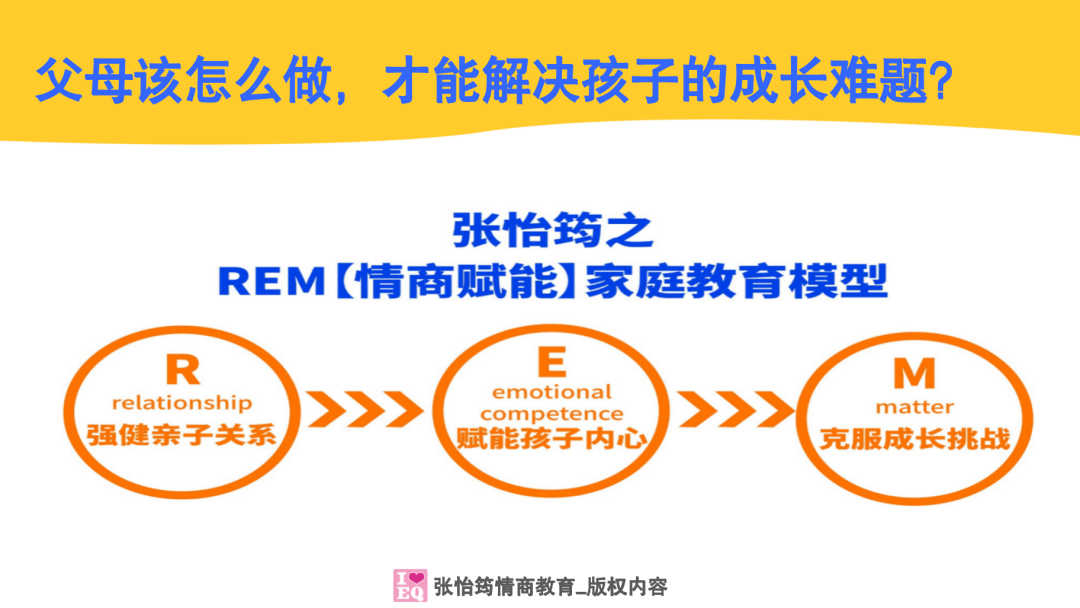

用REM策略

幫助孩子成為更好的自己

家庭教育的首要目標,是家長跟孩子站在一起,從而賦能孩子,幫助他們克服難題。

具體怎么做呢?我給大家介紹一種策略——REM:

R是Relationship,即親子關系;

E是Emotional competent,即情商力,也叫做孩子的內心;

M是Matter,即難題,是孩子成長中面臨的難題,也是需要家長幫忙共同解決的難題。

REM合起來叫做關系、能力與難題。

如果你的孩子碰到了成長難題,不管是厭學、有網癮,還是被情緒困擾、壓力大,都請家長記得:你要做的第一個動作是站在孩子的身邊,加強親子關系,接納孩子情緒,表達愛和理解。

然后我們再思考他需要提升什么能力(時間管理能力、抗壓力、沖突管理能力等),來應對目前的狀況。等到幫助孩子發展他所需要的能力后,我們再讓孩子來面對這個難題。

圖 | 張怡筠女士 IEIC大會PPT分享

孩子厭學時,很多家長的做法是拽著孩子去學校,認為只要去學校就行了,但那是一個讓孩子非常不愉快的環境。所以這樣的做法是摧殘,而不是教育,是對孩子無意識的傷害。

正確的方法是什么呢?

如果孩子說“我不想上學了”,家長的第一個步驟是關心,先接納孩子,引導孩子說出自己的感受。

學校發生了什么事情,讓他們覺得上學是不愉快的?這是一個非常重要的問題。

比如,孩子不想上學是因為老師誤解了孩子。這個時候怎么辦呢?家長需要培養孩子的溝通能力,讓他學會跟老師溝通。

孩子如果得到了理解與支持,習得了能力,大部分都會說想回學校上課了,因為他們有自信面對那個環境。

這就是我們講的REM,這才是家長幫助孩子真正獲得成長的方式。

孩子們在飛速變化的時代長大,需要更強大的心理能力來面對未知的世界。AI時代,未來在工作和生活上的挑戰也越來越多。

每個孩子的成長只有一次,請家長們關注孩子的內心,幫助他們賦能自己。

最棒的教育就是:當孩子走完這一生,他們活成了最 好的自己,不虛此生。