外部評價體系是一個“過去時”的概念,比較關注:考多少分?來自什么學校?來自哪個學區?父母是做什么工作的?

內部評價體系是一個“未來時”的概念,更關注:學生以后的潛力有多大?

——摘自第六屆IEIC大會 任意君分享

青少年教育專家、認知發展顧問、美國認知科學協會資深會員 任意君 | 第六屆IEIC大會現場分享

很多家長雖然有“望子成龍,望女成鳳”的期望,但是獲得世俗意義上成功的孩子,終究是鳳毛麟角。

其中很重要的一個原因,就在于評價體系出了問題。

單一的外部評價體系,容易讓孩子在成長過程中,在遵循內心和聽從父母安排之間反復內耗。

而只有建立內部評價的孩子,才能更好地提升學力和內驅力。

在第六屆IEIC國際教育創新大會上,青少年教育專家、認知發展顧問、美國認知科學協會資深會員任意君女士分享了主題為《AI時代下的學生評價體系建設》的演講,分享了AI時代,如何通過建立孩子的內部評價體系,破除教育內卷困境。

*以下內容摘自任意君女士第六屆IEIC大會分享,為方便閱讀,以第一人稱視角陳述。

“掐尖”掐不動,教書教“不好”

AI時代的內卷困境

什么是認知科學?

我用一句有趣的話來闡述認知科學的定義:“計算機在學習,孩子還在沉迷”。

身處人工智能時代的我們經常感慨人工智能比人要聰明,所以我們一直很恐懼,計算機會不會取代人類?

從我的角度給出的明確答案是:不太會,起碼短時期內不太可能。

原因是什么?

因為認知科學就是用計算機來模擬人腦學習的交叉學科。所以我們才會看到:人工智能可以像人類一樣思考。

首先我要分享一個非常真實的困境。

在AI時代,學生、家長、老師的精神壓力都變大了。

老師們的工作壓力變大,是因為教學的難度變大;學校也感受到培養人才的壓力變大。

簡單一句話:“掐尖”掐不動,教書也教“不好”。

這些困境是怎樣造成的?

是舊有經驗的逐漸失效造成的。

什么原因導致舊有經驗失效?

是外部評價發展的必然結果。

圖 | 任意君女士 第六屆IEIC大會PPT分享

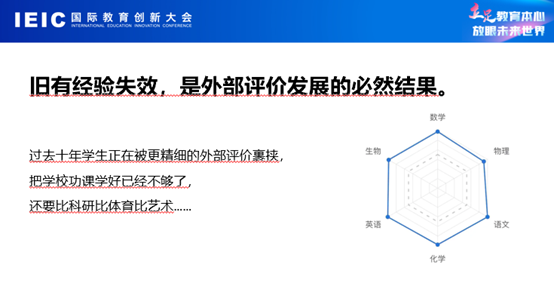

近十年來,學生已經不滿足于做“六邊形戰士”了。

今年有個孩子跟我說,老師,我一口氣不間斷可以說出二十幾種我擅長的技能,我是不是一定能考上理想的大學?

從“六邊形戰士”變成“六十邊形戰士”,學生仍然覺得不夠,因為競爭對手們可能還擅長一些他不會的東西。

只學習功課已經不夠了——這種更精細的外部評價方式,本質就是“軍備競賽”。

我經常聽到家長跟我說:我們家孩子在這個方面還蠻有天賦的,所以就卷一卷。

其實,內卷原本的含義是惡性競爭。“軍備競賽”意味著別人有的,我也要有。

但是很多人都沒有考慮過,孩子花了那么多時間跟別人比,那他如何做回和發展真正的自己?

沒時間,因為他一天只有24個小時。

驅動一個人自主學習的關鍵

是有內部評價空間

根據中國社會科學院社會學研究所聯合相關專業機構和專家推出的《中國睡眠研究報告2022》,我國有50%的學生睡眠嚴重不足。

從神經科學發育的角度講,青少年時期睡眠不足會導致阿爾茲海默癥的風險增加。

道理大家都懂,究竟怎么做才能破除內卷呢?

牛津大學心理學博士、加州伯克利分校心理學系教授Alison Gopnik是2024認知科學Rumelhart Prize獲獎者,這一獎項相當于認知科學界的諾貝爾獎。

她幫助我們理解、推翻并且證偽了一個過去60年內統領教育界的主要核心論點——白紙論。

許多家長、學校都認為孩子就是一張白紙,影響他的因素(學校、老師)越好,孩子就學得越好。

如果今天大家還這么想,就要更新一下觀念了。

她用一句話幫助我們理解了問題所在——青少年的大腦,包括嬰幼兒的大腦,其實并非白紙一張。

我們的基因里,優勢和天賦已經在大腦神經發育的過程中就定型了。也就是說,很多孩子從出生起就有各自的天賦,是否能發揮出來取決于為他提供什么樣的資源。

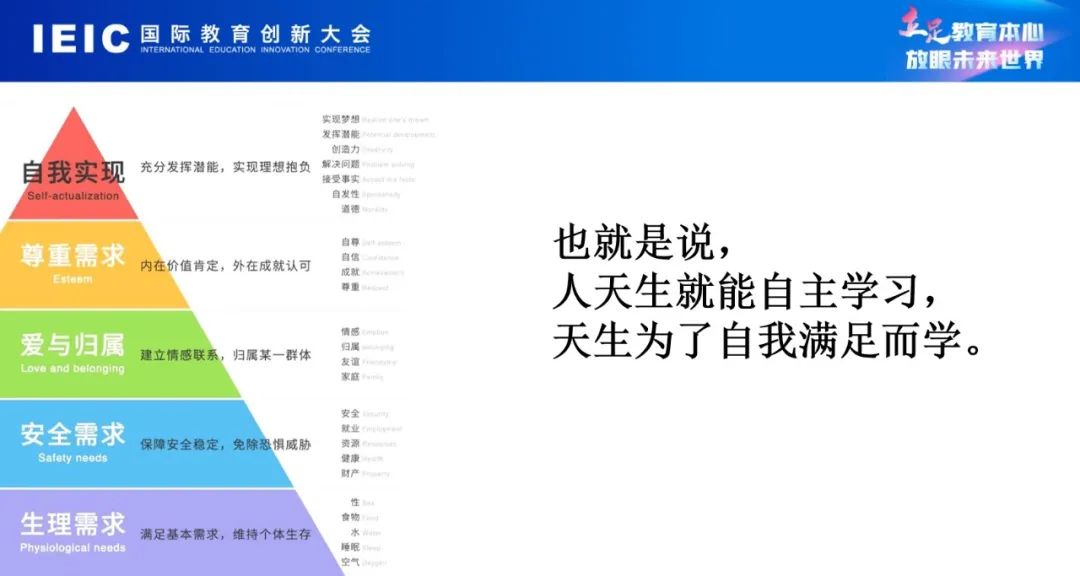

很多人非常熟悉“馬斯洛需求層次理論”。

人天生就能自主學習,可以為了自我滿足而學。

圖 | 任意君女士 第六屆IEIC大會PPT分享

什么是自我滿足?

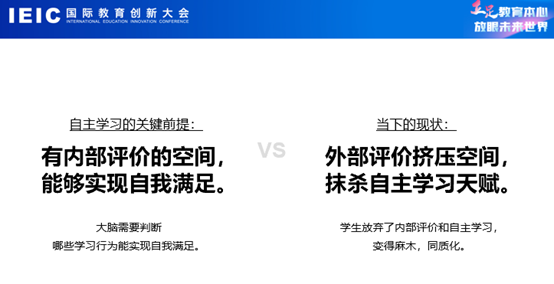

驅動一個人自主學習的關鍵,是有內部評價的空間,能夠實現自我滿足。

要評判一個人是否自我滿足,得先讓他自己說了算。也就是所謂的內部評價。

自我滿足能不能是家長說了算,學校說了算,老師說了算?

大概不能。也許有時候旁人說的是對的,但大部分時候,一個人的自我評價才是自我滿足需求的前提。

圖 | 任意君女士 第六屆IEIC大會PPT分享

所以大腦需要自己來判斷,哪些學習行為是在實現自我滿足。

但當下的現狀是,孩子在學習的過程中被大量的外部評價裹脅,到最后放棄了自我內部評價——他不在意了,除了要追求做一個“好學生”外,不再想做任何跟自我追求有關的事情。

這導致很多學校在招生階段會發現“生源同質化”,很多學生幾乎沒有差異。

但與此同時,很多升學的評價體系鼓勵我們要有差異化。

在這樣的惡性循環中,孩子學到后來就變得盲目、心理壓力增大,自傷行為屢見不鮮。

新時代教育的關鍵建設內部評價體系

以上這些問題的根本解決方案是建立內部評價體系。

我們一直在說,人不是機器,也不能變成機器,人和機器最根本的區別在于人可以做自我決定。

要把自我學習的天賦“取回來”,就必須基于目前的評價體系做出改變。

外部評價體系是一個“過去時”的概念,比較關注:考試幾分?來自什么學校?哪個學區的?父母是做什么工作的?

這些問題的答案,只能說明學生在過去成長過程中的暫時性結果。

內部評價體系是一個“未來時”的概念,更關注:學生以后的潛力有多大?

接下來我們講講如何建設內部評價體系。

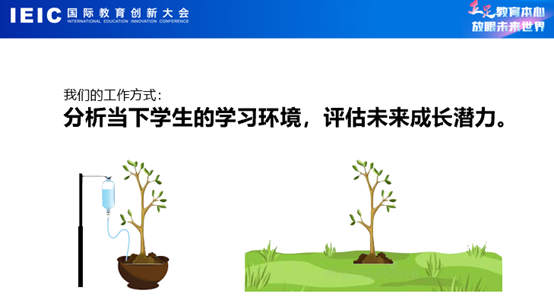

在過去,我們經常將老師比作園丁。

如圖所示,這兩棵小樹苗處在不一樣的空間中:左側的樹苗不停地被灌輸各種營養液,而右側的樹苗則處在一個自然的生態系統里。

圖 | 任意君女士 第六屆IEIC大會PPT分享

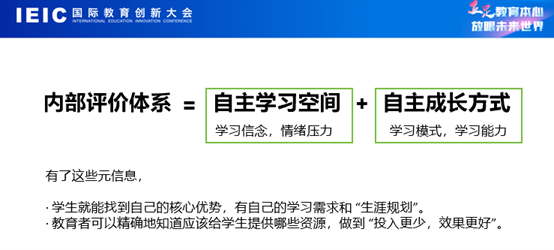

我們的工作方式會從以下兩個內部評價體系的維度展開:

第一點,考察學生有多少自主學習空間。

第二點,考察學生是否有自主成長方式。

每個人的自主成長方式都不一樣,有些方式大家不那么認可,但一定要記住,那是外部評價,重要的是學生自己是怎么看待的。

圖 | 任意君女士 第六屆IEIC大會PPT分享

所以,內部評價體系是一個完整的體系,是孩子的自主學習空間以及自主成長方式的加總。

有了這些元信息,學生就能找到自己的核心優勢,有自己的學習需求和生涯規劃。

如此一來,我們也能完整地看到孩子本身學習的真實狀態。

我們常用冰山模型來形容家長、老師對孩子的評價,這些評價就如同水面上的冰山尖,我們常常忽視了水面下更多的冰山部分。

好多人曾問我:這是在做學習態度、學習方法、學習專注力的改善嗎?

我只能說,做內部評價體系,是從冰山的根上,了解冰山的主體。

有了這些基本信息,才可以更好地明晰學生的真實情況。

它類似于給孩子的學習狀況做一個充分的健康體檢。

每個人在改善自己的健康狀況前,都需要完整地知道自己身體的真實情況。不是聽別人說“你最近氣色看上去不錯”,也不是自己說“我感覺身體還不錯”,而是要看體檢報告結果。

通過這些基本信息,家長和學校可以讓學生找到自己的核心優勢以及學習需求。在此基礎上,個性化的生涯規劃才不會變成空談。